琴似地区開拓の歴史を感じる史跡!

こんにちは、えぞまち歴史部です。

北海道開拓の歴史は、学校の歴史の授業などでも習いますし、歴史スポットも訪れるのですが、やはり大人になってから訪れることでさらにいろいろなことがわかって楽しいですね。

今回は、札幌市西区、琴似地区の開拓の歴史が残る「琴似屯田兵屋」、「琴似屯田兵顕彰碑」、「琴似神社屯田兵屋」を訪れてきました。

琴似地区の屯田兵の記録はちょっと特別なんです。

屯田兵の記録は各地に残っていて、それが施設などになっているところも札幌市内にいくつかあります。

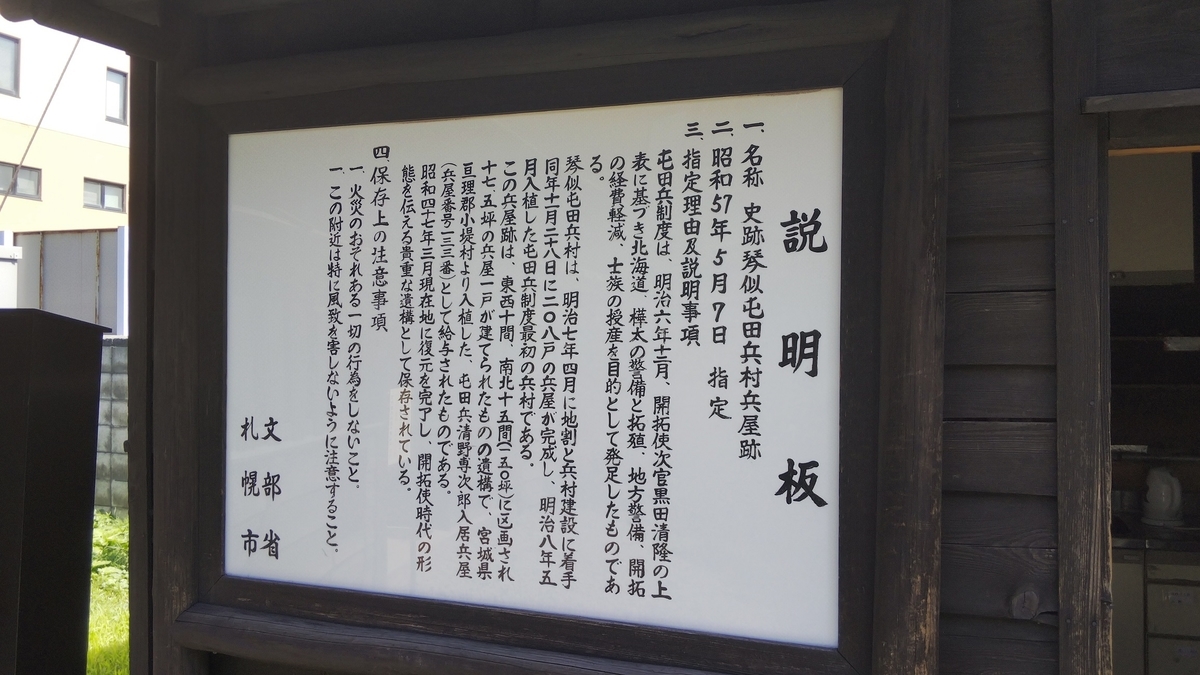

なかでも今回訪れた札幌市西区・琴似地区は、明治七年四月に建設された兵村で、明治八年五月に入植した兵村で、ここが「屯田兵制度最初の兵村」なのです。

屯田兵制度がはじまったのが明治六年十二月とありますから、西区琴似地区は本当に屯田兵制度の先駆けだったのですね。

この兵屋跡に入植した屯田兵(清野専次郎氏)は、宮城県亘理郡小堤村からの入植者であったようです。

この「琴似屯田兵村兵屋跡」は、地下鉄琴似駅から徒歩すぐの場所にあります!

スポンサーリンク

国指定史跡 琴似屯田兵村兵屋跡

メインの通りから一本裏に入った場所にあるので、若干分かりづらいのですが、目印はあります。

敷地内にはまず、屯田兵屋跡があり…

内部には、開拓期に使用されていた道具が展示されています。

開拓の村などでも目にする開拓民の標準的な道具といった風情ですね。

また、屯田兵制度の歴史や、琴似屯田兵村のおいたちなどのパネル展示もあります。

兵屋内部は、開拓民の暮らしぶりがうかがえる内容となっています。

この時代、囲炉裏ひとつで温まるというのはやはり過酷な環境だったでしょうね。

家の裏手に扉?と思い中に入ってみると…トイレでした!

冬はとんでもない寒さだったのでは…と想像しました。

兵屋の裏には、「琴似屯田兵村菜園」がありました。

屯田兵は事業としての開拓ももちろん大事だったのですが、屯田兵自身の生活も確保しなければならない立場でした。

そこで家庭菜園で生活の糧を得ていたのですね。

とうきびやじゃがいもは現在でも北海道の名産品ですし、枝豆はそのまま食べるにも、加工して調味料にもできますね。

大根はやはり漬物にして保存食にしていたのでしょうか。

食生活から屯田兵のことを研究してみるのも面白いかなと思っています。

スポンサーリンク

琴似屯田兵顕彰碑

琴似屯田兵顕彰碑は、先の琴似屯田兵村兵屋跡から徒歩5分ほどの距離にあります。

「西区琴似二十四軒まちづくりセンター」の隣にある広場に設置されています。

実はこのまちづくりセンターには「琴似屯田歴史館資料室」があるのですが、残念ながら展示されている曜日が限られていたため、こちらはまた後日訪問します!

さて、顕彰碑のほうですが、ここは琴似屯田兵百年記念碑のほかに、

「陸軍屯田歩兵第一大隊第一中隊本部之趾」

「琴似屯田開村記念碑」

「屯田兵本部趾」

「琴似屯田兵顕彰碑」

と、複数の碑が立ち並んでいます。

また、案内板には「屯田兵入植当時の琴似」「開拓の歴史のみち」などの情報が掲載されています。

琴似神社屯田兵屋

こちらは、先の「西区琴似二十四軒まちづくりセンター」の通りを挟んだ向かいにある「琴似神社」です。

この中に、「屯田兵屋跡」があるようで訪れたのですが…さて、境内のいったいどこに…?と、いろいろ探し回ります。

神社の方にたずねてみると、行き方を教えてもらえました。

「安全神社」のさらに奥にあったのですね。

作りは最初にご紹介した琴似屯田兵村兵屋跡の屯田兵屋とそれほど変わりはありませんね。

残念ながら、この屯田兵屋は内部の見学はできません。

ですが、この西区琴似エリアは複数の開拓・屯田兵に関する史跡・展示があるため、他の施設を回ったあとにここを訪れてみるのもよいかもしれません。

神社の中にあると、また独特の雰囲気もありますね。

スポンサーリンク

おわりに

西区・琴似地区の屯田兵屋は、街中に突然ポツンとあるのであまり知られていないのではないかなと思います。

しかし、この土地に兵屋跡があると、現在の姿と対比して、この地域も、かつては屯田兵が血の滲む思いで開拓した場所なのだな、と改めて感じさせられますね。

琴似周辺に用事で訪れる機会がある方は、ぜひ一度訪れてみてくださいね。

施設情報

■施設名:琴似屯田兵村兵屋跡

■住所:〒063-0812 北海道札幌市西区琴似2条5丁目1−12 国指定史跡琴似屯田兵村兵屋跡

■地図:

■施設名:琴似屯田兵顕彰碑

■住所:〒063-0812 北海道札幌市西区琴似2条7丁目1

■地図:

■施設名:琴似屯田兵屋(琴似神社)

■住所:〒063-0811 北海道札幌市西区琴似1条7丁目3−46

■地図:

スポンサーリンク